電子音楽の黎明期において、イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)ほど大きな影響を与えたバンドは他にないと言っても過言ではありません。1978年の結成以来、細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏の3人は、革新的で大胆な実験的ポップミュージックを生み出してきました。彼らはジャンルの枠を越え、アシッド・ハウスやファンクからアート・ポップ、さらにはビデオゲーム音楽といった新たなジャンルまで創り出しました。

J Dilla, De La Soul, や 2 Live Crew, といったアーティストがYMOの音源をサンプリングし、 Michael Jackson, Arca, Yves Tumor, Oneohtrix Point Never などがYMOの曲をカバーやリミックスしています。

YMOはデビューからの5年間で7枚のアルバムをリリースし、そのうち6枚が日本のヒットチャートでトップ5入りしました。アメリカではそこまで商業的成功を収めなかったものの、近年では欧米でもその評価が高まりつつあります。

最先端を走ったバンド

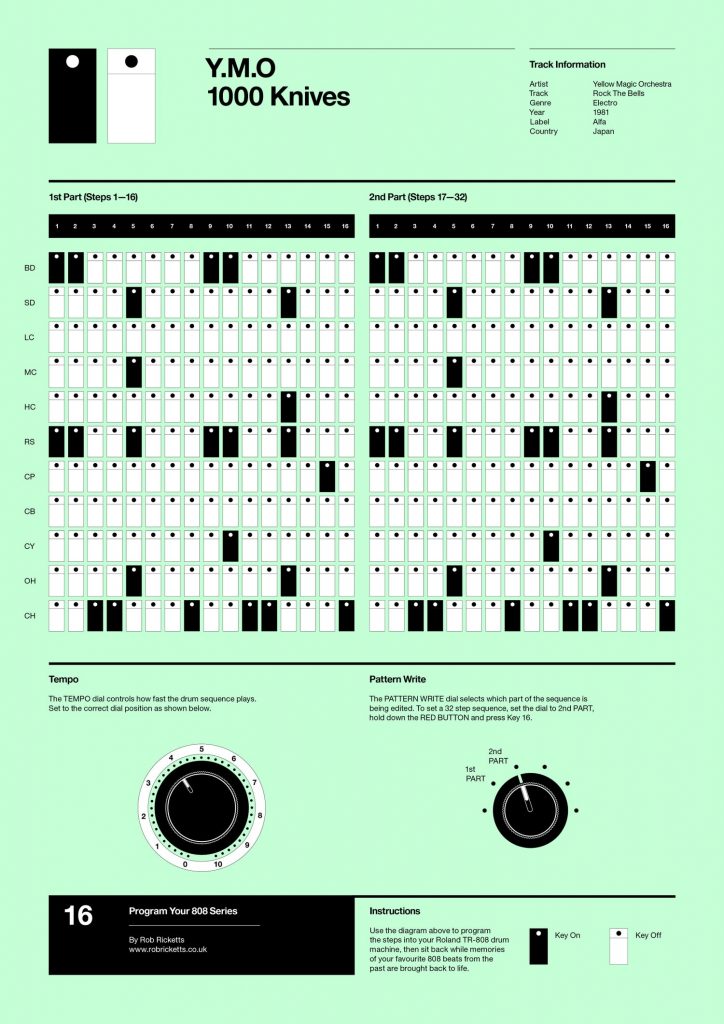

YMOは当時の最先端の音楽テクノロジーを駆使していました。その最たる例が、Roland TR-808 Rhythm Composerを発売初期から使用していたことでしょう。今でこそ伝説的なリズムマシンとなっているTR-808ですが、1980年に発売され、わずか4年後の1983年には生産終了となっています。

発売されたその年、TR-808はYMOの「千のナイフ」のライブで初めて使用されました。これは1980年のワールドツアー最終公演、東京・日本武道館でのことでした。

そのすぐ後、TR-808はYMOの1981年のアルバム『BGM』において重要な役割を果たします。

このような技術の選定は単なる思いつきではなく、3人のメンバーは日本民謡から西洋のジャズに至るまで、さまざまな音楽的背景を持っており、TR-808のようなテクノロジーを受け入れた背景には、文化的かつ創造的な意味合いが込められていました。イエロー・マジック・オーケストラは、音楽探求の扉を開いた存在でした。

人と機械の一体化

「クラフトワークが自動車に執着することで“人と機械が一体となる深い人間性”を描き出したように、YMOもまた、新たなテクノロジーが社会にもたらす希望と恐怖の両面を理解していた」と、Vice誌の2017年の記事でRob Arcandは述べています。

「原爆によって壊滅的な被害を受けた日本にとって、テクノロジーは復興と発展のための手段となったのです。」

機械的な特性を受け入れる

欧米では、TR-808はAfrika Bambaataaが1982年の「Planet Rock」で使用、同年、Marvin Gayeのヒット曲「Sexual Healing」でもメインストリームでの成功を収めました。

YMOも初期の段階でTR-808を実験的に使用しており、単なるドラムの代用品としてではなく、「千のナイフ」では808の機械的な特性そのものを受け入れています。YMOは、今や象徴的となったキックやクラップのシンコペーションに表現力を見い出したのです。

「千のナイフ」では808の機械的な特性そのものを受け入れています。YMOは、今や象徴的となったキックやクラップのシンコペーションに表現力を見いだしたのです。

YMOとMC-8

YMOと坂本龍一の『千のナイフ』は、Roland MC-8 Micro Composerを使用した最初期の作品でもあります。MC-8は世界初のマイクロプロセッサベースのスタンドアロン型シーケンサーとして知られています。

YMOのMC-8活用には、シンセサイザープログラマー松武秀樹の存在がありました。このマシンは従来の8ステップや16ステップの制限を超え、数千もの音をシーケンスできました。これは音楽制作の在り方を大きく変える出来事となりました。

さらに注目すべきは、YMOがMC-8をライブパフォーマンスで使用していたことです。MC-8は冷却ファンが搭載されておらず、本来は空調の効いたスタジオでの使用を前提に設計されていました。

YMO研究者の田中雄二はこう記しています。

「YMOのツアーで録音された一部のライブ音源では、MC-8がオーバーヒートして動作を停止する音が聞こえることがあります。」

※リンク先は英語の原文です。

YMOは1980~90年代を通じて、音楽とそれに関わるテクノロジーを通して文化の流れや形を探求していきました。

サイバーパンク的な探求

YMOは1980~90年代を通じて、音楽とそれに関わるテクノロジーを通して文化の流れや形を探求していきました。たとえば1993年のアルバム『TECHNODON』(“NOT YMO”名義)では、サイバーパンクの美学を取り入れました。

このアルバムでは、『Neuromancer』の著者であり、「サイバーパンク」という言葉を最初に生み出したWilliam Gibsonのナレーションを採用しています。

Gibsonは「まるで社会の秘密の階層を発見したかのようだ」と語ります。

彼の声は、東京の街頭でサンプリングしたデジタル音と偶然見つけた音のコラージュの上に重ねられています。

「人工的な都市の片隅に潜む静けさや孤独、美しさの断片を見出すようだ」。

ゲーム音楽とのつながり

YMOはこのモチーフを率先して取り入れており、それは彼らのデビュー作の1曲目「コンピューター・ゲーム“サーカスのテーマ”」に顕著に表れています。この曲は、ビットクラッシュされた音色という人工的な響きを基盤に構築されています。

YMOは、『スペースインベーダー』『サーカス』『ガンファイト』といったアーケードゲームの効果音をサンプリングし、それらの音をまったく新しい解釈で再構成しました。このトラックは、そうしたゲームの音を独自の音楽作品へ取り入れた最初期の例のひとつです。その結果として生まれたのは、ノイズのようでいて中盤からリズムの芯を持つ、ビットクラッシュされたサウンドでした。

同様に、ビデオゲームの音楽はYMOのサウンドにとって不可欠な要素となりました。他のアーティストたちも、なじみのある独特なゲーム音を自分たちの音楽に取り入れようと試みてはいましたが、多くの場合、奇抜な一時的なものにとどまっていました。それに対してYMOは、ゲーム音楽を真に受け入れ、そこに美学を築き上げました。そのサウンドは、ハイファイでありながらローファイでもあり、現実世界のようでいて、同時にこの世界のものではないかのようにも感じられるのです。

1984年、細野晴臣はソロアルバム『ビデオゲーム・ミュージック』をリリースしました。これは日本のゲームメーカー「ナムコ」との継続的なコラボレーションの一環で、『ゼビウス』『マッピー』『ギャラガ』といったゲーム音楽のループや効果音が使用されており、それらを融合させて、1980年代のゲームセンターと家庭をつなぐ、奇抜でありながら緻密に構成されたサウンドトリップが展開されています。

細野晴臣によるシーケンサーとデジタルサウンドを活用したこの作品は、ゲーム音楽を一つの芸術形式として確立される上での歴史的瞬間のひとつとして広く認識されています。

YMOが現代音楽に残した功績は永遠に消えることがありません。簡潔に言えば、RolandのTR-808やMC-8のような機材から、サンプル、ループ、ビデオゲーム音の直感的な使用と理解に至るまで、テクノロジーとそれを取り巻く文化を先見的に受け入れ、世界中の音楽家たちの創造性を切り拓いたのです。

「千のナイフ」パターンのポスターや、Rob Rickettsによるカラフルでコレクタブルな「Program Your 808」デザインは、彼のオンラインストアで手に入れることができます。