社内SNSから生まれた“エアロフォンの種”

――エアロフォンは、50年以上の歴史を持つローランドで初となる電子管楽器として誕生しました。どのようなきっかけで新規開発が始まったのですか?

寺田:そもそものきっかけは、社員がアイデアを持ち寄る「アイデアの種」という社内SNSです。そこにエアロフォンの原型となる案が投稿されたんです。

森:いいアイデアには「いいね!」を投票できる社内SNSで、僕は当時、その運営委員をしていました。実現性、将来性があるアイデアを表彰しており、エアロフォンのアイデアが「金の卵」賞に選出されたんです。

寺田:それが2014年。翌年に開発が始まり、2016年9月に初号機AE-10を発売しました。弊社独自のSuperNATURAL音源を使い、リアルなサックスの音を鳴らせる電子管楽器を作りたい。そのためには、空気を送って音を出すVアコーディオンのメカニズムやセンサーを使えば実現できるのではないか、という内容でした。

ひとつにまとまったコンセプトとチーム

森:投稿したのはエアロフォンの開発メンバーとは別の社員です。僕は運営委員として発案者にインタビューしましたが、仲間内での飲み会の場で生まれたアイデアだったそうです。そこから放課後の部活動的に、少しずつ個人で開発を進めていったとのことでした。

寺田:そのアイデアを、当時の社長が「いいのではないか」と評価し、正式に製品企画が立ち上がりました。ただ、ローランドとしてはまったくの新規楽器でしたから、開発チームもイチから編成され、当時、電子ピアノ開発部署にいた私と森が初代製品リーダーから声をかけられ、2人とも開発に携わることになりました。

サックス奏者が持ち替えて、そのままパッと演奏できる電子管楽器。それをエアロフォンで実現できるように初めて実現しようと考えたんです。

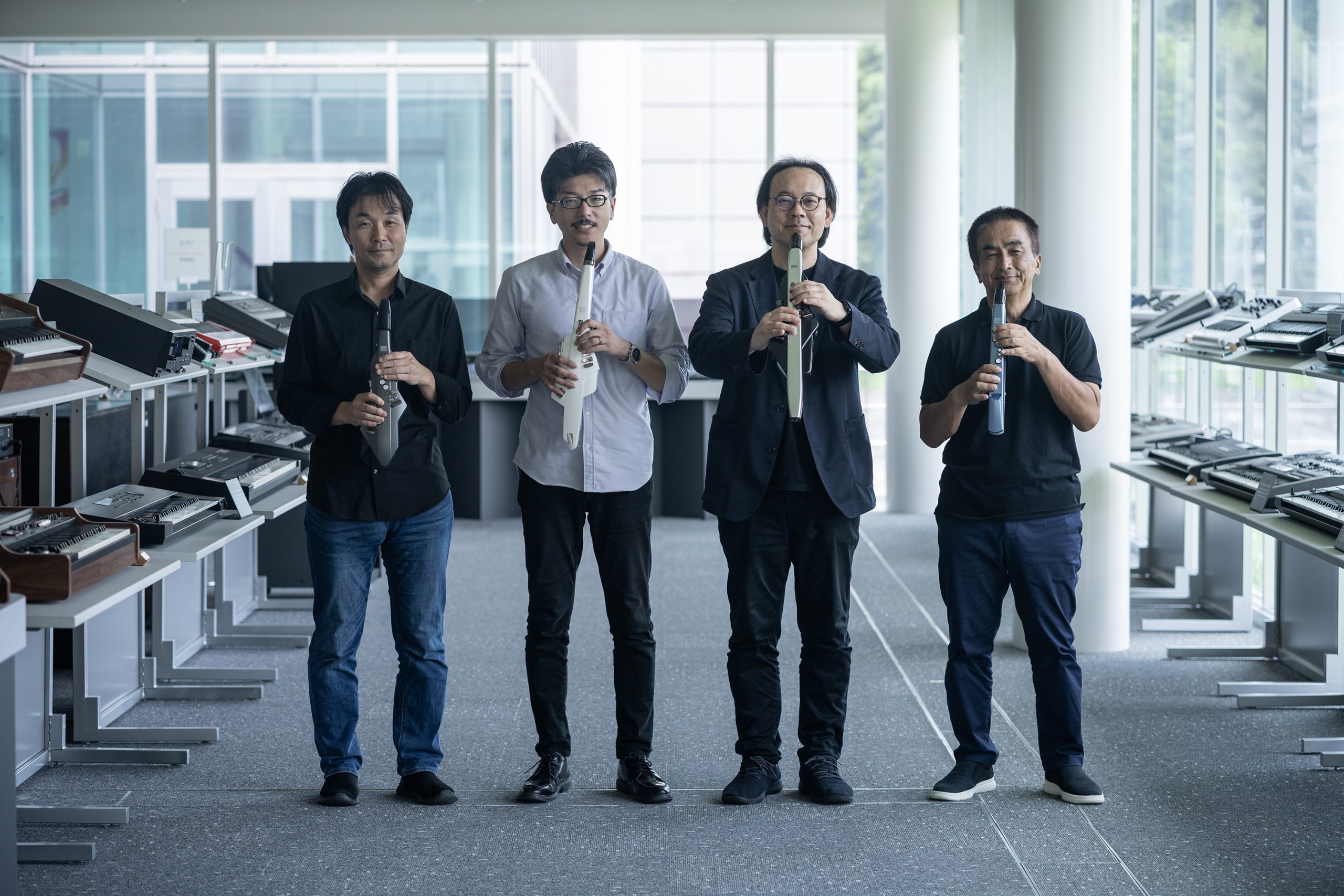

寺田 裕司

――機構設計担当の金山さんとデザイン担当の三浦さんは、どの段階で?

金山:自分が関わるようになったのは、開発チームがペーパーモックアップ(紙製の模型)を使ってボタンなどの配置を検討していた段階です。まだデザインも決まっていない時期でした。

三浦:私は製品企画がそこそこ固まった段階です。開発チームの要望を形にしたり、モックアップを作ったりして、いろんな要素をデザイン的にまとめ上げていく作業から参加しました。初期のデザインは社外デザイナーに依頼をしまして、それを最終的に社内でまとめていったのですが、当初は「これは実現できるのか?」という斬新なデザインが外部デザイナーから届き、それらを具体的にまとめていく作業が大変で。それでも、今までにない楽器を作るのですから、とても面白い仕事でした。

金山:自分は正直に言うと、厄介な仕事だなぁと思っていました(笑)。と言うのは、例えば電子ピアノなら、既に先輩技術者が作った製品がたくさんあるうえで、「じゃあ新しいピアノを作ろう」と段階を踏めますが、今回はまったくの新規製品で、しかも見本も何もない。他社の近い製品はありましたが、開発チームが作ろうとしていた楽器とは構造的に違うものでしたから、これは相当に頑張らなくてはと感じました。そこで、これは一人では到底無理だと判断して、もう一人、細かい設計が得意な技術者に一番難しいマウスピース周りの機構設計をお願いして、自分はユニークな形状の筐体を設計するという分業にしたんです。

サックス奏者がそのまま吹ける電子管楽器を目指して

――ひとことで電子管楽器と言ってもいろんな方向性が考えられたと思います。エアロフォンはどのようなコンセプトで企画をスタートさせたのですか?

寺田:他社製品や世の中にあるさまざまな楽器を研究しましたが、既存の楽器と似たものを作っても意味がないので、まず、それまでにはなかったサックスと同じ運指を採用することにしました。サックス奏者が持ち替えて、そのままパッと演奏できる電子管楽器。それをエアロフォンで初めて実現しようと考えたんです。

森:サックスは消音しにくい楽器で、金管楽器のような練習用の消音ミュートもない。楽器全体を覆う消音グッズはありますが、それは大がかりすぎる。そこでサックス奏者向けに、自宅で練習できるデジタルの新しい管楽器を提案したいと思ったんです。

寺田:ですから、「サックス奏者がそのまま吹ける楽器」ということが最初のコンセプト。プラス、サックスを吹いてみたいと憧れを持っている人が、運指さえ覚えれば誰でも吹ける電子管楽器を目指しました。

――スピーカーの内蔵や電池駆動など本体のみで演奏できるという仕様も、そうしたユーザー層を想定してのアイデアですか?

寺田:そうです。スピーカーの内蔵には開発チーム内でも賛否両論あって、プロ仕様の楽器には付けない方がいいのではという意見もありました。しかも物理的に小型スピーカーしか内蔵できないため、大きな音を鳴らすのは難しい。それでも、家でパッと吹ける楽器の方が絶対に使いやすいはずだと考え、スピーカーを内蔵することに決めました。

――まったく新しいアイデアを具現化するために、開発・製造段階ではどのような点で苦労しましたか?

寺田:一番大変だったのは、ハードウェア設計(森担当)と機構設計(金山担当)だったと思います。基本的にデジタル楽器は、まず回路を設計して回路基板を作ります。その基板は、当然ながら本体の中に入れるので、筐体(本体のボディ)の形状によって大きさや形の制限が出てきます。そこで、基板設計者と機構設計者の間で、一種のせめぎ合いが生じるわけです。

森:実は一次試作から二次試作の間に筐体の形状が大きく変更して。一次試作は、もっとずんぐりむっくりとした形でしたよね。

三浦:実際の製品より、最初はもっと平面的な形をしていました。

寺田:それに、製品では側面に付いているボタンが、初期試作段階では上側にあったりして。それを横に移動して欲しいと、機構担当に無理なお願いもしました。

森:ボタンの位置が変われば、内部に入れるハードウェアの位置や形も変わりますから、いつも機構設計者と「この基板、どう内部に入れます?」と相談をして。

金山:そういう無理難題も大変でしたが、それ以上にキツかったのがスケジュールです。完全に新規の楽器ですから、デザインやボタンの配置もじゅうぶんに練りあげたい。だけどエアロフォンに関しては、最終的な製品出荷日(発売日)が確定していたんです。発売日は動かせないので、仕様検討に予定以上の時間がかかってしまうと、その分、機構設計にかける時間を短縮しなければならないんです。ただ一方で、筐体内部に入れる基板の設計と製造には一定の時間が絶対的に必要で、そこは短縮できない。ですから、通常ならば先に筐体の形を決め、じゃあ内部にこういう形の基板を入れましょうと考えていくんですが、筐体設計が固まるのを待っていては基板の完成が発売日に間に合わない。そこで、やや見切り発車的に基板設計をスタートせざるを得なかったんです。

森:そうなると、もう作ってしまった基板を筐体内に収めるために、通常とは逆に筐体の形を変えてもらう必要が出てきて、機構設計者に何度も泣きつきました(笑)。

デザインに関しては、初めて作る正解のない製品でしたから、逆に「何をやってもいいんだ」と考えていました。

三浦 郁彦

――ハードウェア的に難易度が高かった点は?

森:マウスピース周りの設計ですね。マウスピースの内部には金属バー(バイト・バー)があり、ここで1mm以下というリードの微妙な変化量(振動)を検知します。ただ初めての設計だったので、初号機AE-10ではこの部分を組み立て式の分割構造で設計してしまった。すると、1mm以下のセンシングをしなければいけない場所なのに、1mm以上の組み立て誤差が生じてしまったんです。

金山:組み立てた状態でセンシングの検査をしてOKだったマウスピースを、一度取り外して再び取り付けると、今度はNGになってしまう。つまり、取り付ける度に誤差が微妙に変わってしまうわけです。

森:そこで初号機では、ユーザーが直接触れられない部分にハード的な調整機構を追加搭載して、組み立て後に1本1本センシングの微調整を行いました。

金山:その反省を生かして、次モデルAE-05(Aerophone GO)ではマウスピースを一体型のユニットに改善して、一度検査でOKとなった物は、どんな組み立て方をしても必ずOKとなるように改良しました。

森:そもそも最初は、金属バー自体の精度を出すのも、とても大変で。

金山:そう!自分が海外工場での生産に立ち会った際、金属バーの精度にバラつきがあったんです。そこで工場が休みの日に、200本くらいの金属バーをホテルに持ち帰って、丸一日かけて調整して。あれは過酷だった(苦笑)。それくらい、すべてが初めてのことで、何もかもわからないことだらけだったんです。

――デザイン面では、どのような苦労がありましたか?

三浦:デザインに関しては、初めて作る正解のない製品でしたから、逆に「何をやってもいいんだ」と考えていました。ただそうは言っても、機構やハード的な制約があるうえでの工業デザインですし、しかも筐体の内部構造が非常にシビアでしたから、その難しさはありましたね。

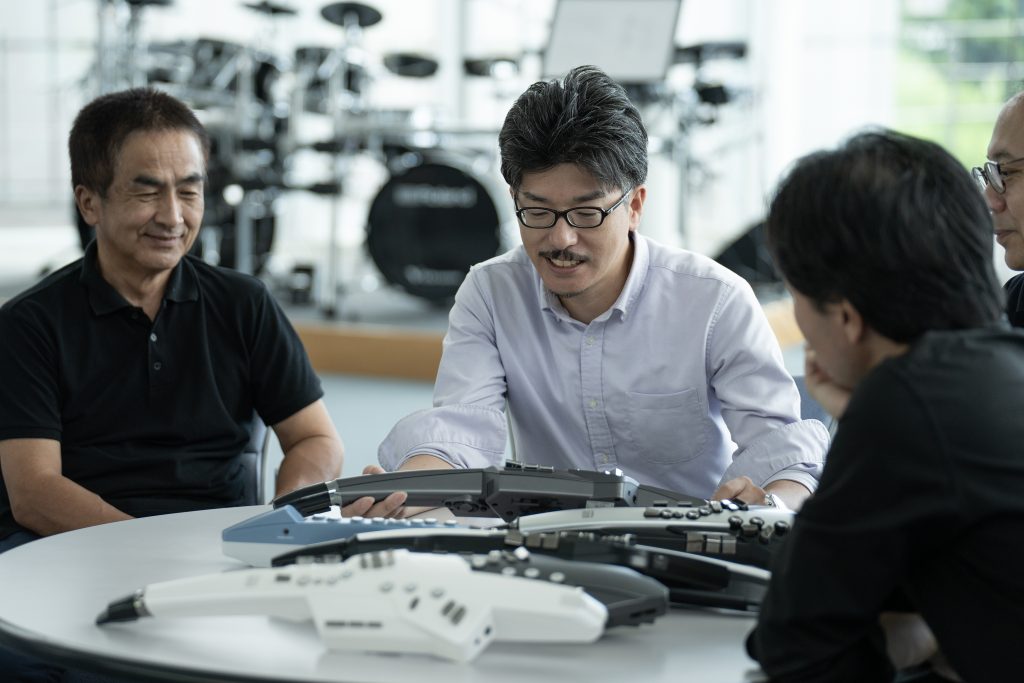

金山:初期のデザイン画って、イルカのイメージだったんですよね。本体の形も、ボトム(楽器の底部分)が逆三角形的なシュッとした形状になっていて。でも、それだと森が設計した基板が入らず、そこでボトムを箱型に変更して。そうやって基板に変更が入る度に機構を変え、またデザインをまとめ直してもらうという連続でした。

三浦:「えっ、こんな所にスピーカーを入れるの?」とか言いながら(笑)、開発側からいろんな変更や要望が届くと、それを何とかまとめてデザインを変えていくという作業でした。

金山:結果、当初のデザイン画はほぼ無視した形になりましたが、本体の流線形が、唯一、イルカの名残と言えますね。

三浦:あとデザイン段階ではツートン・カラーにする案もあって。

金山:そうでした! ボトムの形状を箱型にせざるを得なかったので、その大きさが目立たないように裏面側の半分を黒にして、表面は白にしよう、と。でも試行錯誤の末、最終的に初号機は白一色となりました。

三浦:電飾を入れようという話もありましたよね?

寺田:本体を光らせるアイデアもあって。これはかなり粘って試作を繰り返したのですが、全体をきれいに光らせることがとても難しく、断念しました。

もう作ってしまった基板を筐体内に収めるために、通常とは逆に筐体の形を変えてもらう必要が出てきて、機構設計者と何度も相談を重ねました。

森 健太郎

難産だった初号機AE-10、後の礎となった2号機AE-05

――サウンド面では、どのような工夫を取り入れたのでしょうか?

寺田:企画の大前提となっていたSuperNATURAL音源は、鍵盤で演奏することを前提にチューニングされた音源なんです。それをブレス・センシングで鳴らすのは社内的にも初めての挑戦で、何をどうすればいいのか、本当に試行錯誤の連続でした。最終的に自分で吹きながら、ブレス・カーブや初号機搭載のエアロフォン用40音色のほとんどを私が調整していきました。そうやって、初号機AE-10を2016年6月に発売でき、1年後に色違いのAE-10G(グラファイトブラック)、2018年に下位モデルとしてAerophone GO (AE-05)、2019年には小型のAerophone mini (AE-01)を開発して、2021年にフラッグシップ・モデルAerophone Pro (AE-30)、そして2022年にAerophone AE-20を発表しました。

――新規カテゴリー製品の企画が立ち上がって、1年で製品化とは驚異的なスピードですね。

金山:我ながらよくやったと思います(笑)。ただ2号機のAE-05は、初号機の経験があっての開発でしたから、改良しなければいけないポイントや、AE-10を継承して大丈夫な部分がはっきりとわかっていたので、初号機ほどのプレッシャーはありませんでした。

――2号機となったAE-05で大きく改良した部分を挙げると?

金山:防水ですね。初号機の設計段階からもちろん想定していましたし、対策もしていたんですが、想定以上に唾液の問題が大きくて。そこでAE-05からは、構造的にもマウスピース部分の防水対策を強化しました。

寺田:そうしたこともあって、AE-05はAE-10の下位モデルですが、マウスピースなどAE-10の不具合点を大幅に改善しているんです。他にも、キイ形状や配置の向き、構えた時に真ん中に筋が通るようなデザインなども含めて、AE-05以降のすべてのモデルは、基本的にAE-05を踏襲しているんです。

金山:そういう意味だと、AE-10からAE-05への変化量はものすごく大きくて、それ以降はAE-05の発展形。なので自分的には、AE-20やAE-30も、AE-05の子どもたちという感覚なんです。

筐体設計が固まるのを待っていては基板の完成が発売日に間に合わないので、やや見切り発車的に基板設計をスタートせざるを得なかったんです。

金山 亮平

期待以上の反応

――初号機AE-10が発売されて以降、ユーザーからの反応をどのように感じていましたか?

寺田:期待以上の反応でした。正直、こんなに売れると思っていなかったんです。開発がスタートした段階では単発モデルで、バリエーション化の予定もありませんでした。ところが想像以上にAE-10が好評で、急遽、エアロフォンをシリーズ化することになったんです。

――どういった点が高く評価されたと考えていますか?

寺田:かつてのウインドシンセ・ユーザーは、どちらかと言うとシンセ・ユーザーに近い方たちだったと思うんです。サックスを吹きたいと言うよりは、デジタル楽器に強くて、ブレスコントロールでシンセを鳴らしたいという志向の方々。だからこそシンセ的発想のモデルが人気となりましたが、それらがおおむねユーザーの手元に行き渡ったのか、2010年代には、新しいモデルがあまり発売されなくなりました。そんなタイミングでエアロフォンを発表して、「何で今ごろ?」という声もありましたし、社内でも開発段階でかなりのダメ出しをされましたが(笑)、いざ発売してみると、ウインドシンセの存在をご存知ない多くの方々に興味を持っていただけたんです。サックスを吹いてみたいと思っていた人たちが、たまたま楽器屋さんに行った時に、「こんな楽器があるんだ。これなら自分も吹けるかも」と感じていただけた。それが大きかったと思います。そうした方々に加えて、さらにシニア層のみなさんにも好評でした。

――それまでシンセに縁のなかったサックス奏者や、サックスを吹いてみたいという方々に受け入れられたんですね。

寺田:ですから結果的に、あまりシンセ的な方向性に特化し過ぎなかったのか良かったように考えています。

三浦:私自身、エアロフォンを買って楽しんでいる”いち”ユーザーなんです(笑)。やっぱり、本体だけで演奏できるというお手軽感はとてもいいですね。

――手軽なうえに音は本格派。SuperNATURAL音源の音の良さは、プロ・プレイヤーの間でも評価が高く、特にエアロフォンで吹くストリングスやハーモニカなどの音色は人気が高いようですね。

三浦:ストリングスは、吹いていて本当に気持ちがいいです。私は自宅でカラオケを鳴らしながら演奏して楽しんでいますが、イヤホンを使うと音の良さがとてもよくわかるし、周りには音が聴こえないから、自分の世界に浸れるんです。

――ちなみに、海外ではどのような反応なのでしょうか?

寺田:意外にも中国でものすごく人気があるんです。アメリカは、シンセ的な使い方ができるモデルが好まれる傾向があって、欧米ではフラッグシップ・モデルAE-30が高い評価をいただいています。

金山:AE-30は機構設計も頑張ったんですよ。初号機で実現できなかったツートン・カラー案のリベンジではありませんが、AE-30は、楽器を構えた時のセンター部分だけを光らせて、他は色合いを沈ませて目立たなくすることで、全体をスリムに見せているんです。

三浦:その光る部分にはアルミパネルを採用して金属感を出していて。それが高級感にもつながっていると思います。初号機をデザインした時からずっとやりたかったことが、AE-30でやっと実現できました。サイズが大きいので重量バランスには苦労しましたけど、ここまで表現できたのは、デザインだけでなく、機構がしっかりと設計してくれたからこそだと思っています。

「新しい楽器」から、「無くてはならない楽器」へ

――ラインナップも充実し、エアロフォンの認知度もさらに広がりをみせていますが、開発者として現状をどのように捉えていますか?

寺田:フラッグシップ・モデルのAE-30からエントリー・モデルAE-01まで全体を網羅できたと感じていますが、改善すべき点はまだまだありますし、管楽器はサックスだけではありませんから、これからもいろいろな製品を企画していきたいと思っています。日本の管楽器人口ってもっともっと多くて、全国にいるはずなんです。その、まだ届けられていない方々に、エアロフォンの魅力をもっと伝えていきたいと考えています。

もうひとつ、電子管楽器と言うと、リードを取るようなソリストが使う物だというイメージがあるかもしれませんが、実はエアロフォンって、バックバンドでプレイされているようなプロのプレイヤーにもご愛用いただいているんです。

――バッキング用途ですね。確かに一曲の一部分だけに管楽器が入っている時にエアロフォンがあれば、わざわざ専門の管楽器プレイヤーを呼ばなくてもカバーできますよね。

寺田:そうなんです。珍しい民族楽器系の音色もたくさん入ってますし、アマチュアの方でしたら、例えばオーボエが出てくる曲を演奏したいけどオーボエ奏者がいないという時にも活用できますから、いろんな使い方を提案できればと思っています。

――プレイヤーの演奏スタイルや音楽ジャンルを限定せずに、いろんなシチュエーションで活用し、楽しめる楽器なんですね。

寺田:一人で吹いても十分楽しいですし、みんなと合奏すればまた違う面白さが見つけられる楽器ですから、みんなで一緒に演奏できるようなイベントも企画したいですね。

――では最後に、実現の可能性はさておき、「こんな新しいエアロフォンを作ってみたい」という夢はありますか?

森:AE-01はお子さんも使いやすい楽器ですが、AE-30になると機能面でもサイズの面でも大人でないと演奏が難しい。ですから個人的には、どんな世代の人でも吹けるモデルをラインナップに加えられたらいいなと思っています。それと、教育現場で使ってもらえるようなモデルですね。幼少期にローランドの楽器で育ってきた方が、将来的に「ローランドの電子管楽器を吹きたい」と思ってくれるようになったら嬉しいです。

金山:そのためには、作り続けることがとても大切で。途中で生産が終わってしまうと、ウインドシンセ・ユーザーからも「ローランドは腰掛だったんだ」と見られてしまいますから、ローランドは電子管楽器に真面目に取り組んでいるんだという姿勢を見せ続けることが、ユーザーのみなさんから信頼していただくために重要だと考えています。

三浦:作り続けるなかで、ロングライフで使えるモデルを生み出せるといいですよね。一本持っていれば、それをこの先ずっと「ローランドのエアロフォンだ」という風に使えると、楽器として安心感があります。そのうえで、例えば内蔵スピーカーをもっとパワフルにして、スピーカーの音質を向上させてと、進化させられるといいなと思います。

森:SuperNATURAL音源の良さは絶対的な自信がありますので、内蔵スピーカーの高音質化で今まで以上に音の良さを伝えられたら、それだけでエアロフォンの世界を広げていけるように思います。そこは今後も努力していきたいです。実は姉の結婚式で、弟と一緒にエアロフォンでアンサンブルをやったことがありまして。

――そうなんですか! 評判はいかがでしたか?

森:好評でした! その場では、こういう楽器があること自体をご存知ない方が多くて、「こんな音が鳴らせるんだ」と驚かれました。エアロフォンって、一度体験していただければ良さや面白さを理解していただけるタイプの楽器ですので、新しいラインナップを生み出していくと同時に、より多くの方にエアロフォンを体験していただける機会も増やしていきたいですね。

電子管楽器 = ローランドのエアロフォンとなるよう、お客さまへ信頼していただくために、さらに電子管楽器の開発を突き詰めていきたい。

金山 亮平

エアロフォンの未来

寺田:今は、次にどんな新しいエアロフォンを作るかと言うことと同じくらい、もっとたくさんの方にエアロフォンを試していただきたいという気持ちの方が強いんです。

その昔、「電子ピアノがアコースティックピアノと並ぶ存在になる」と言って笑われた時代もありましたが、今や電子ピアノは無くてはならない存在です。楽器の歴史的には、まだ生まれたばかりのエアロフォンも、無くてはならない楽器と言っていただける時代が訪れるように、創造の喜びを、もっともっと世界中に広げていきたいと思っています。