とある楽器が最初のアイデアから実際の製品になるまでには、数多くの声が関わります。エンジニアからプロダクト・マネージャーまで、それぞれが持つ個性や意見、専門知識がこのクリエイティブなプロジェクトの成果となるのです。TR-1000 Rhythm Creatorの場合、もう一つ、このプロセスに関わる重要なグループがありました。それはアーティストたちです。Rolandのエンジニアリング・チームは、TR-1000を携えて各地を回り、長年Roland製品を愛用してきた音楽クリエイターと交流することで、貴重な知見を得ることが出来ました。プロダクト・リーダーのPeter Brownが、TR-1000がどのようにクリエイターたちの声を最終製品に反映させたのか、その舞台裏をお伝えします。

学んだ教訓

過去のRoland製品では、商業的には失敗しても、その後になってアイコニックな存在となるものがありました。その背景には、草分けとなるアーティストたちの功績があります。この経験から、TR-1000の開発にどんな教訓が生かされたのでしょうか?

「特定のワークフローに合わせて楽器を設計するには限界があります。最終的には、アーティストが自分なりの使い方を見つけるものです。最近の楽器は非常に多機能で、幅広い使い方を持ち合わせていますが、8年経っても、その一部しか使わないユーザーにたくさん出会ってきました。それは悪いことではありません。むしろ、機能をもっと分かりやすく、見つけやすくする必要があると気づかせてくれました。」

足枷をはずす

プロダクト・マネージャーとして、リズム・クリエイターのために何を重視しましたか?また、アーティストとの交流で印象に残ったTRシリーズのエピソードはありますか?

「自発性やハッピー・アクシデントですね、特にシーケンスに関しては。Terry Hunterが、909にランダムにリズムを打ち込んでいた話をしてくれました。常にクオンタイズされるので、面白いリズムが返ってくるのです。それと、サウンド・エンジンの足枷を外して、あえて“悪い”音や予測不能な音が出せるようにしています。ほとんどの方が、音を“やりすぎ”なところまで持って行きたがっていました。何が使えるかどうかはユーザー次第。もしかしたら最も過激に聞こえる音こそが、まだ音楽で使われていない音なのかもしれません。」

「ほとんどの方が、音を“やりすぎ”なところまで持って行きたがっていました。何が使えるかどうかはユーザー次第。」

TR-1000開発に参加したアーティストたち

開発には、長年付き合いがある方と新しい顔ぶれがバランスよく参加しました。初期の段階ではデトロイトで多くのディスカッションを行い、Underground Resistance、BMGやAux 88などのアーティストたちと意見を交わしました。また、Satoshi Tomiieさん、Kuniyukiさん、齋藤久師 さんには、サウンド・エンジンの初期プロトタイプをテストするために多くの時間を割いてくれました。

ベルリンやUKでは、Overmono、Leonard de Leonard、Floating Pointsなどにも初期バージョンを披露しました。もちろん、すべてが順調だったわけではありません。ワークフローやデザイン、サンプリングなど、あらゆるフィードバックを受け止めました。

音楽制作を生業とするアーティストは、慣れ親しんだツールを手放すことに慎重です。新しい楽器を覚えている間は誰もギャラをくれませんからね。だからこそ、TR-1000はTRシリーズらしいインターフェースで親しみやすさを保ちつつ、問題点を改善したり、より簡単にする新要素を加えることを目指しました。

反応とリクエスト

Rolandが約40年ぶりにアナログ・リズム・マシンを作ると聞いたとき、アーティストたちの最初の反応はどうでしたか?

「いくつかのアーティストは、とてもエキサイティングな反応でしたよ。808のハイハットを鳴らしただけで大きな笑みがこぼれる人もいました。音の忠実さを重視する人たちですね。一方で、デジタル面に魅力を感じる人も多かったです。改良された8Xや9Xのトーンを聴くのは新鮮で、何十年も同じ音を聴いてきたアーティストにとっては特に刺激的でした。Satoshi Tomiieさんの言葉を借りれば『808っぽいけど、違う』その一言がすべてを物語っています。」

SP-404MKIIなど、アーティストと協力して製品を開発してきた経緯がありますが、今回のケースで独特なところはありましたか?

「MKIIの場合、コミュニティからのフィードバックだけで大まかな設計図ができていました。もちろん、細部を詰めるためにアーティストとも話しましたが。一方TR-1000の打ち合わせは、もっと探求的なものでした。市場が広がっているので、各アーティストのスタジオを訪ねて、どんな環境で制作しているのかを直接見るために、かなり移動しましたよ。」

初期段階で、アーティストたちから重ねて要望があった機能はありますか?

「サンプル・チョップや、ドラム・ブレイクをアナログ/デジタル・サウンドと組み合わせることですね。当初は非破壊のサンプル・スライス編集がなかったのですが、スピーディで柔軟な制作のために、数多く求められました。」

「市場が広がっているので、各アーティストのスタジオを訪ねて、どんな環境で制作しているのかを直接見るために、かなり移動しましたよ。」

バランス

ミュージシャンとの開発ミーティングはどんな感じですか?

「日本とそれ以外の地域ではまったく違います。日本では、R&Dセンターで午後いっぱいを使います。スタジオやホールで一音ずつ確認し、各パラメータをテストし、すべてを徹底的に検証します。アーティストの忍耐力には驚かされます。一方、米国や欧州では、もっと自由なスタイルです。

スタンドアロンのプロトタイプが音を出せるようになったら、すぐに接続して全開で音作りを始めます。ほとんど準備なしでスタジオやセッションに投入したときに、楽器の挙動を見るのは、対比としてとても有益でした。アーティストは自分の興味ある部分に集中するので、あるミーティングはアナログ・サウンドだけ、別のミーティングはサンプリングだけ、ということがあるのです。」

ピッチやディケイの拡張、チューニングなどの機能は、こうした対話から生まれたのですか?また、バーチャル・アナログ・モデリングやFMシンセ、VA波形、PCM機能に対する反応は?

「デトロイトでは、アーティストたちが口をそろえて『音をぶっ壊したい』と言うのです。その思いを形にする必要がありました。アナログ・サウンドはエンジン内で加工し、自動化やシーケンスにもできますが、こういうときにデジタルの強みが発揮されます。

私のお気に入りのトーンがあります。9X Rim Shotです。909のリム・ショットを分解し、各コンポーネントを独立したボイスにしました。実際には3つのオシレーター層を組み合わせていて、それぞれのチューンとディケイを個別にコントロールできます。

アーティストが何千回も聴いてきたであろう基本の音から始め、リアルタイムで少しずつ分解していくと、まるで見えない壁を壊すような体験になります。長年親しまれた音が変異していくのを聴くと、音をより深く理解できるんです。反応はたいてい『うわぁ!』とか『おおお!』ですね。」

「デトロイトでは、アーティストたちが口をそろえて“音をぶっ壊したい”と言うのです。その思いを形にする必要がありました。」

Mod Life

新機能の中でも、サーキット・ベンディングされた808や909のボイスは、Rolandファンの声を反映したものに感じます。改造機を見たことはありますか?

「Satoshi Tomiieさんは、素晴らしいキャラクターを持つ改造された909を持っていました。それをアナログとデジタルのプロトタイプと比較しました。また、改造されていないのに、なぜか工場出荷時からクセのある音を持つ個体も聴きました。

“良い音”や“X0Xらしい音”には、ものすごく主観が入ります。ACBの最初の使命は、理想的な結果を得るために、ちょうどいいコントロールを備えた中庸なサウンドを作ることでした。その過程で、高度にモジュール化されたDSPモデルが構築されました。これにより、DSPエンジニアでない私のような人間でも“デジタル・サーキットベンディング”を試し、面白い音を探れるようになったんです。」

「URのフィードバックに強く影響を受けました。彼らは、派手で目立つ色ではなく、もっとストイックなものを求めていました。」

デザインの探求

TR-1000のカラーやノブの配置、全体のデザインにアーティストの意見は反映されましたか?

「もちろんです。URのフィードバックに強く影響を受けました。彼らは派手で目立つ色ではなく、もっとストイックなものを求めていました。初期バージョンでは、レイアウトやスペースの使い方が少し違っていました。ある時点では、Morphフェーダーがステップ・シーケンサーと完全に一直線に並んでいて、Shawn Rudimanが『これは危ない、指を滑らせて全ステップを一度に入力する時に誤って動かす可能性がある』と指摘してくれました。」

TR-1000の開発やその旅の中で、特に良い思い出は何ですか?

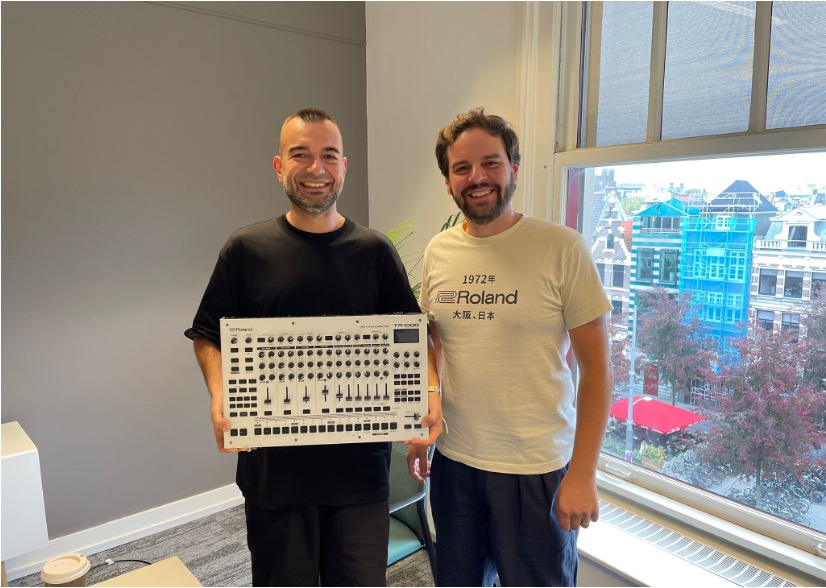

「マーケティング活動では、昨年アムステルダムで行われたADEですね。Black and Goldという小さなカフェで、約40人のアーティストを招きました。製品にぴったりのオーディエンスで、皆すぐに理解し、的確な質問をしてくれました。」

「私たちのチームは、他の製品の時とは違って迷いがなく、クリエイティブに活動できたのです。

『やってみて、答えを見つけよう』というマインドセットは新鮮でした。」

「ACBのハッキングやアナログのプロトタイピングを始めた初期段階は本当に楽しかったです。私たちのチームは、他の製品の時とは違って迷いがなく、クリエイティブに活動できたのです。『やってみて、答えを見つけよう』というマインドセットは新鮮でした。開発リーダーの一人、伊志嶺さんはこのプロジェクトを“新しいにおい”と言っていました。ちなみに彼はTR-727を率いており、今回のプロジェクトは彼にとって、一回りした素敵な瞬間でした。

アナログの開発はよりいっそう集中しましたが、それでも楽しかったです。浜松工場のリスニング・ルームで、4〜5台のマシンの特性を比較するセッションを何度も行いました。制約の中でアナログ・サウンドやパラメータの方向性を決めるのは、最高に面白い“変化するパズル”を解くような感覚でした。」